化学物質の新規採用の手順

厚生労働省 労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう

化学物質の新規採用の手順:

・労働災害を防止するためには、新規採用や変更によって新たな化学品の取扱いを開始する前に、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づくリスク低減措置を検討・実施した上で取扱いを開始する必要があります。

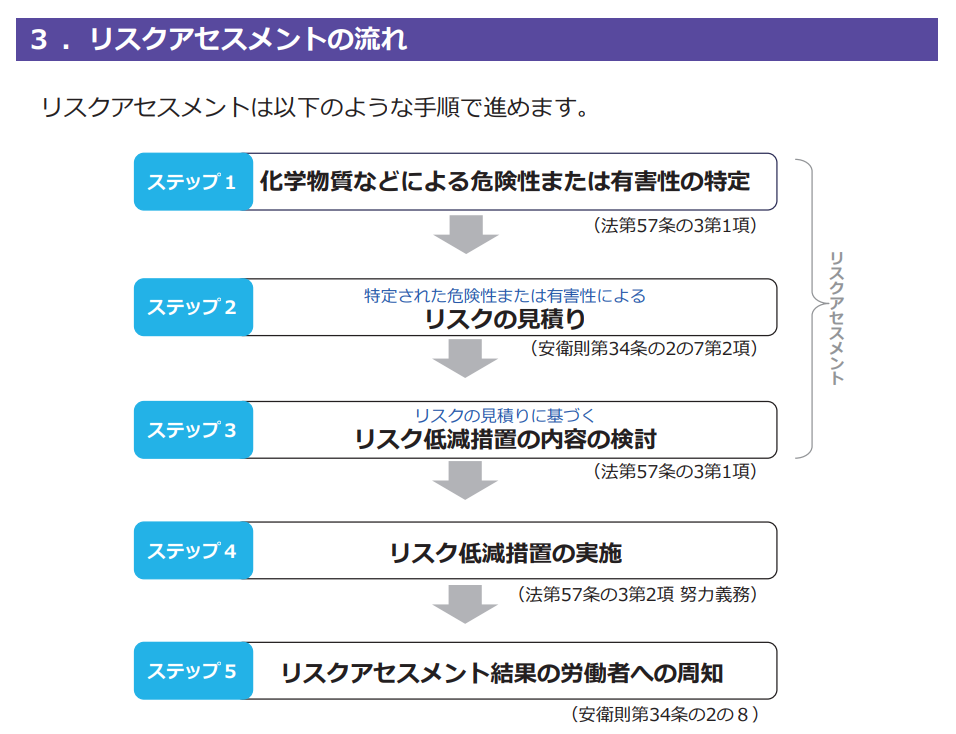

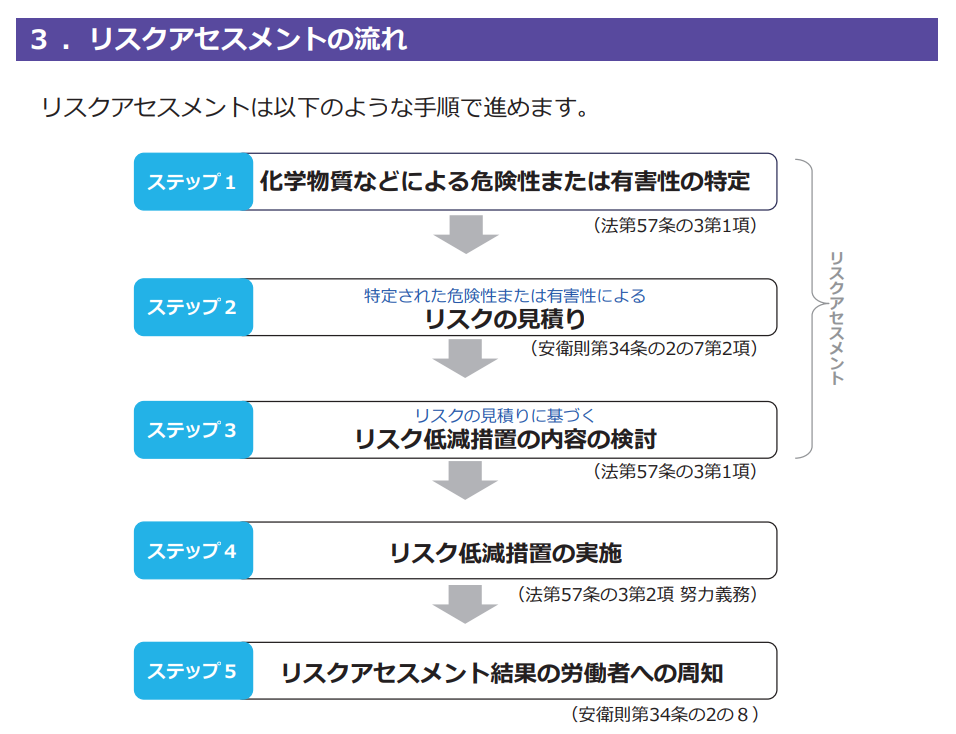

・リスクアセスメントは大きく次の5つのステップで実施します。

1.化学物質などによる危険性または有害性の特定

2.リスクの見積り

3.リスク低減措置の内容の検討

4.リスク低減措置の実施

5.リスクアセスメント結果の労働者への周知

1.化学物質などによる危険性または有害性の特定

・化学物質などについて、リスクアセスメントなどの対象となる業務を洗い出した上で、 SDSに

記載されているGHS分類などに即して危険性または有害性を特定します。

2.リスクの見積り

リスクアセスメントは、対象物を製造し、または取り扱う業務ごとに、次のいずれかの方法またはこれらの方法の併用によって行います。

① 対象物が労働者に危険を及ぼし、または健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)と、

危険または健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法

・マトリクス法

上記例図では、「負傷又は疾病の重篤度(危害の大きさ)」と「負傷又は疾病の発生の可能性(発生確率)」をそれぞれ4段階程度に分け、それぞれに適合する数値から「リスクの大きさ」を見積もっていきます。

3~4段階程度に分ける場合が多いようです。

重み付け数値の割り振りは、“可能性”よりも“重篤度”に重みを付けています。

このマトリクスを用いた方法は分かりやすく、これに自組織に適合する工夫を加えることで広く活用できます。

・数値化法

上記例図では、「負傷又は疾病の重篤度(危害の大きさ)」と「負傷又は疾病の発生の可能性(発生確率)」をそれぞれ4段階に分け、それぞれ数値による重み付けをし、その合計から「リスクの大きさ」を見積もっています。

この数値を用いる方法は、数値の割り振り方、リスクの大きさの算定方法(足し算orかけ算)等で多くのバリエーションが考えられます。

重み付ける数値は、自組織の特性により工夫する必要があります。

・枝分かれ図を用いた方法

この例では回避可能性の評価も入れています

「負傷又は疾病の重篤度(危害の大きさ)」から始めて、「負傷又は疾病の発生の可能性(発生確率)」を「居合わせる確率」と「回避可能性」という2つの評価軸に分けて、枝分かれをたどって「リスクの大きさ」を見積もっています。

この例では、それぞれの評価を2枝にしています。

グラフ化することで、上方に向かえばリスクが増しているというように感覚的に捉えることができます。

②労働者が対象物にさらされる程度(ばく露濃度など)とこの対象物の有害性の程度を

考慮する方法

・実測値による方法(作業環境測定などによって測定した作業場所における化学物質などの気中濃度などを、その化学物質などのばく露限界(日本産業衛生学会の許容濃度、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)のTLV-TWAなど)と比較する方法)

・使用量などから推定する方法(数理モデルを用いて対象の業務の作業を行う労働者の周辺の化学物質などの気中濃度を推定し、その化学物質のばく露限界と比較する方法)

③ 定性的評価法

コントロール・バンディング法

CREATE-SIMPLE(数理モデル)

3.リスク低減措置の内容の検討

リスクアセスメントの結果に基づき、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討します

ア.危険性または有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセスなどの運転条件の変更、取り扱う化学物質などの形状の変更など、またはこれらの併用によるリスクの低減

※危険有害性の不明な物質に代替することは避けるようにしてください。

イ.化学物質のための機械設備などの防爆構造化、安全装置の二重化などの工学的対策または化学物質のための機械設備などの密閉化、局所排気装置の設置などの衛生工学的対策

ウ.作業手順の改善、立入禁止などの管理的対策

エ.化学物質などの有害性に応じた有効な保護具の使用

4.リスク低減措置の実施

検討したリスク低減措置の内容を速やかに実施するよう努めます。

5.リスクアセスメント結果の労働者への周知

リスクアセスメントを実施したら、以下の事項を労働者に周知します。

1) 周知事項

① 対象物の名称

② 対象業務の内容

③ リスクアセスメントの結果(特定した危険性または有害性、見積もったリスク)

④ 実施するリスク低減措置の内容

2 )周知の方法は以下のいずれかによります。 ※SDSを労働者に周知する方法と同様です。

① 作業場に常時掲示、または備え付け

② 書面を労働者に交付

③ 電子媒体で記録し、作業場に常時確認可能な機器(パソコン端末など)を設置

3) 雇入れ時の教育と作業変更時の教育において、上記の周知事項を含めるものとします。

4 )リスクアセスメントの対象の業務が継続し、上記の労働者への周知などを行っている間は、それらの周知事項を記録し、保存しておきましょう。

コメント