- 労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与

- 定期健康診断実施後の事後措置(口頭試問用)

- 健康診断の情報の取り扱い上の注意点(口頭試問用)

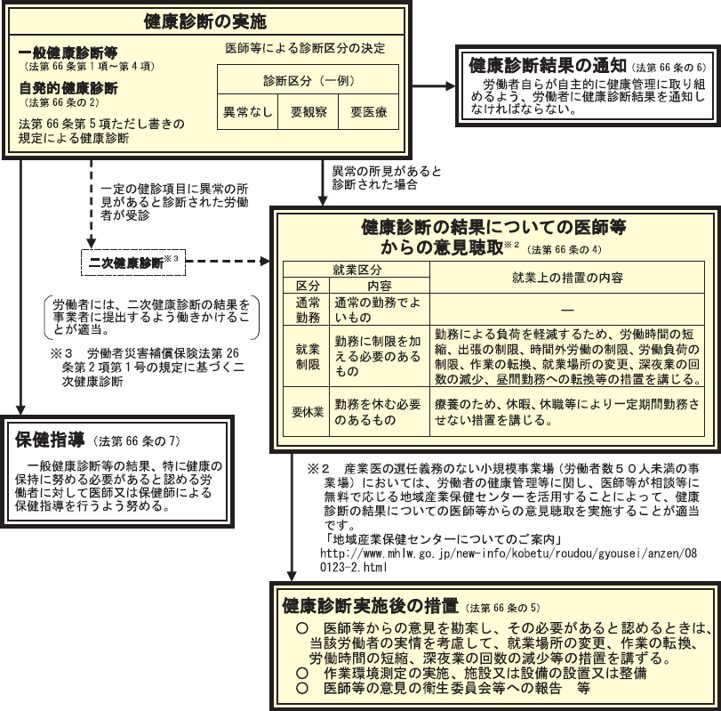

- 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

- 一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ

- 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与

労働安全衛生法の健康診断に対する産業医の関与;

1 健康診断の実施に当たっての事業者への助言

・健康診断の計画や実施上の注意等について事業者への助言を行う。とりわけリスクアセスメント対象物健康診断に関しては、その実施の有無、実施する場合の頻度、さらには健診の項目などについて助言を行う。

2 事後措置についての事業者への助言等

・健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、就業上の措置の決定に関する助言を行う。

・また、必要に応じて、労働者の意見を聴くときに同席する。

3 保健指導へのかかわり

・健康診断の結果、必要に応じて産業医が中心となって保健指導を行う。

4 健康診断の結果の情報の取扱い

・健康診断の結果の生データについて管理し、上司や人事労務管理者に対して、必要な加工を加えて提供する。

定期健康診断実施後の事後措置(口頭試問用)

定期健康診断実施後の事後措置:

・定期健康診断で異常所見があった場合には、二次健康診断結果等の情報を医師に提供し、医師から当該労働者の就業区分に係る意見を聴取しなければなりません。

・事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。

・意見聴取した結果「通常勤務可」以外の場合は、労働者から意見聴取等を実施し、就業上の措置の決定(事後措置)を実施しなければなりません。

・「就業上の措置」(事後措置)とは次の措置です

就業場所の変更

作業の転換

労働時間の短縮

深夜業の回数の制限

作業環境測定,設備の改善等

医師等の意見を安全衛生委員会に報告

医師の意見の衛生委員会等への報告:

・二次健康診断の対象となる労働者の把握と受診勧奨。併せて、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨、及び、意見を聴く医師等に再検査又は精密検査の結果を提出することの働きかけ。

・健康診断結果の本人への通知

・特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施

・健康診断結果の記録の保存と健康情報の適切な保護・管理

健康診断の情報の取り扱い上の注意点(口頭試問用)

健康診断の情報の取り扱い上の注意点:

・健康診断情報は個人情報(特に「要配慮個人情報」)に該当します。第三者に漏洩しないよう厳重な管理が求められます。

・予め取り扱い規約で情報の利用目的(労働者の健康管理、適正配置、安全配慮義務履行、等)、利用方法、保存場所、閲覧権限などを明確にしておく必要があります。

・法律上の保存期間(一般に5年間)が定められています。保存期間経過後は適切な方法で廃棄します。

・原則として、健康診断結果を第三者へ提供する場合は「本人の同意」が必要です。ただし、法律による提供義務がある場合など例外もあります。

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

健康診断の結果についての医師等からの意見聴取:

労働安全衛生法 第六十六条の四

事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生法 第66条の5

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

産業医に対する権限の付与等

安衛則第 14 条の4第1項:

事業者は、法令に基づき選任した産業医に、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することについて、事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べる権限を与えなければならない。

一般定期健康診断の実施と事後措置の流れ

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置:

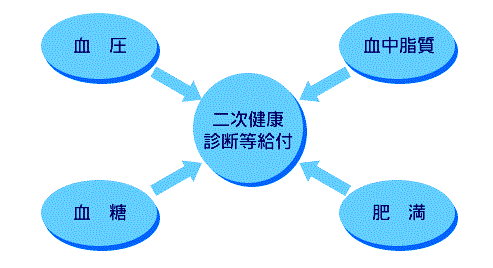

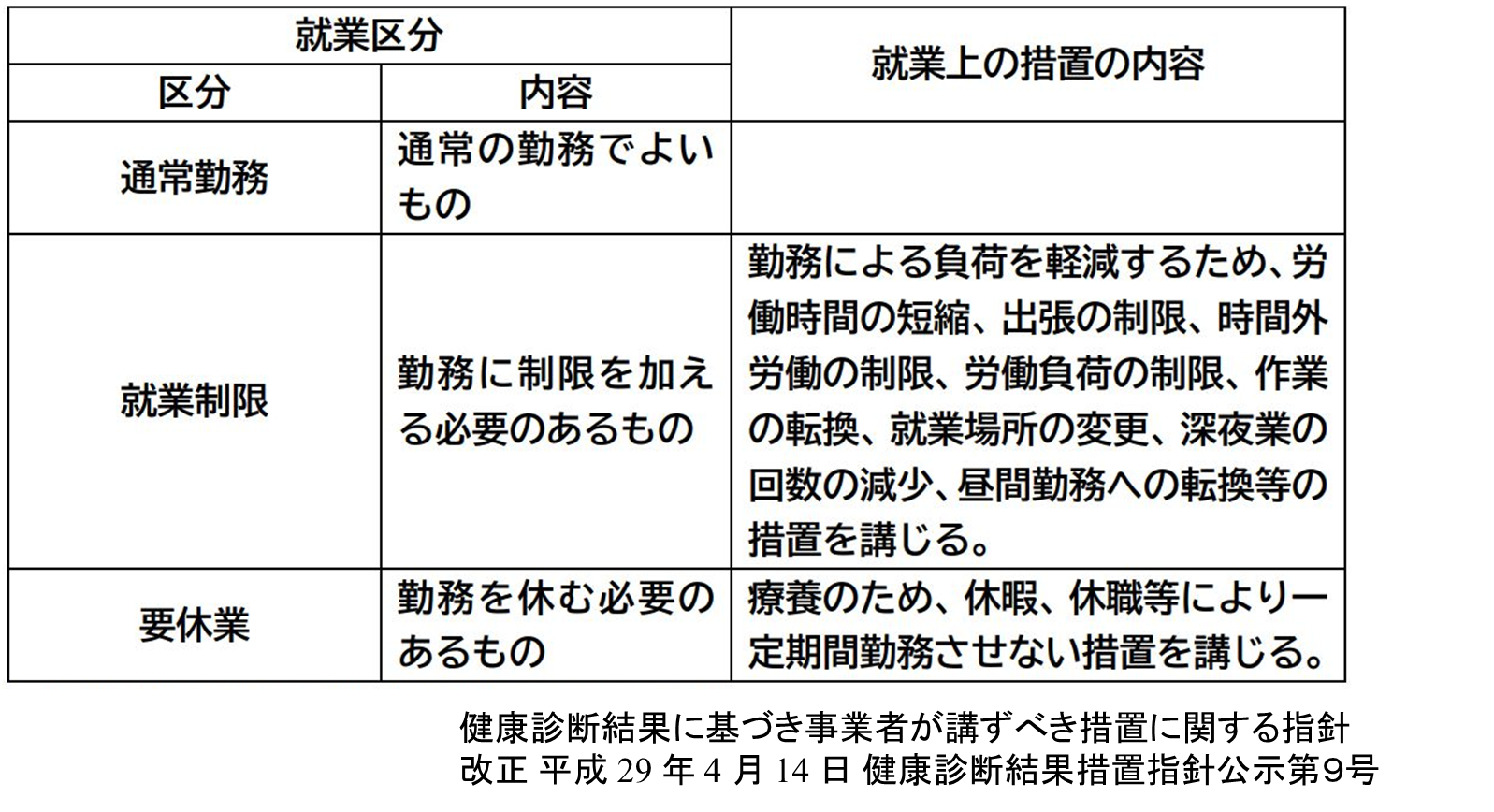

2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項

(3)健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取

事業者は、労働安全衛生法第 66 条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない。

イ 意見を聴く医師等

事業者は、産業医の選任義務のある事業場おいては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。

なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、こうした医師が労働者の健康管理等に関する相談等に応じる地域産業保健センター事業の活用を図ること等が適当である。

ハ 意見の内容

事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。

(イ)就業区分及びその内容についての意見

(ロ)作業環境管理及び作業管理についての意見

健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとする。

(4)就業上の措置の決定等

イ 労働者からの意見の聴取等

事業者は、(3)の医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。

産業医による特定化学物質健診の事後措置

特定化学物質健診の事後措置で迷ったら:

・化学物質へのばく露が疑われないか確認する(局所排気装置、保護具の適正な使用など)

・ばく露が疑われる場合には作業環境管理、作業管理を徹底する

・2次健康診断を指示する

※ それぞれの特定化学物質に求められる作業環境管理、作業管理等についてはSDSや「事業者が講ずべき措置」を参照する

定期健康診断を行った後に事業者が行う事後措置

定期健康診断を行った後に事業者が行う事後措置:

二次健康診断の受診勧奨等

・事業者は、一次健康診断における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である。

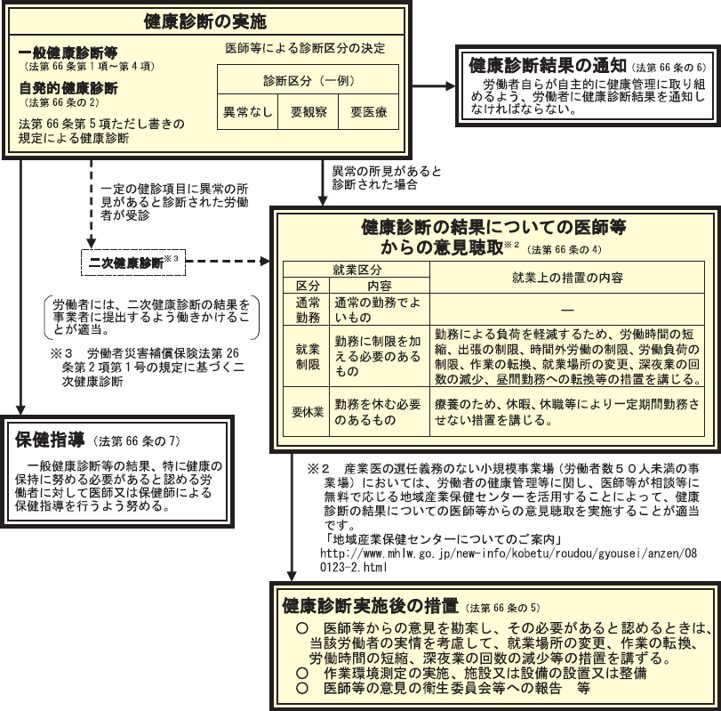

・直近の定期健康診断の結果脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合には二次健康診断等給付が受けられます。

二次健康診断等給付を受けるための要件

・直近の定期健康診断の結果脳・心臓疾患に関連する一定の項目に異常の所見がある場合には二次健康診断等給付が受けられます。

・二次健康診断は、一次健康診断の結果において、下記(1)から(4)のすべての検査について異常の所見があると診断された場合に受けることができます。

ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

(1) 血圧の測定

(2) 血中脂質検査

(3) 血糖検査

(4) BMIの測定または腹囲の測定(BMI25以上、または腹囲:男性85cm以上 女性90cm以上)

健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取

事業者は、健康診断の結果、(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、3か月以内に医師等の意見を聴かなければならない。

イ 意見を聴く医師等

事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である(産業医の選任義務のない労働者数が50人未満の事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当であり、地域産業保健センターの活用を図る)。

ロ 医師等に対する情報の提供

事業者は、適切に意見を聴くため、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。

また、過去に実施された医師による面接指導等の結果又は労働者から同意を得て事業者に提供された心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に関する情報を提供することも考えられる。

事業者は、医師等から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供する必要がある。

二次健康診断の結果について医師等の意見を聴取するに当たっては、意見を聴く医師等に対し、当該二次健康診断の前提となった一次健康診断の結果に関する情報を提供することが適当である。

ハ 意見の内容

事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。

(イ)就業区分及びその内容についての意見

当該労働者に係る「就業区分」(通常勤務、就業制限、要休業)及びその内容に関する医師等の判断を区分によって求めるものとする。

(ロ)作業環境管理及び作業管理についての意見

健康診断の結果、作業環境管理及び作業管理を見直す必要がある場合には、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置の必要性について意見を求めるものとする。

ニ 意見の聴取の方法と時期

事業者は、医師等に対し、労働安全衛生規則等に基づく健康診断の個人票の様式中医師等の意見欄に、就業上の措置に関する意見を記入することを求めることとする。

なお、記載内容が不明確である場合等については、当該医師等に内容等の確認を求めておくことが適当である。

また、意見の聴取は、速やかに行うことが望ましく、特に自発的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取はできる限り迅速に行うことが適当である。

就業上の措置の決定等

イ 労働者からの意見の聴取等

事業者は医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当である。

なお、産業医の選任義務のある事業場においては、必要に応じて、産業医の同席の下に労働者の意見を聴くことが適当である。

ロ 衛生委員会等への医師等の意見の報告等

衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。

なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。

また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。

ハ 就業上の措置の実施に当たっての留意事項

(イ)関係者間の連携等

事業者は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするに当たっては、医師等と他の産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業場の健康管理部門と人事労務管理部門との連携にも十分留意する必要がある。

また、就業上の措置の実施に当たっては、特に労働者の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であることから、プライバシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監督者に対し、就業上の措置の目的、内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当である。

また、労働者の健康状態を把握し、適切に評価するためには、健康診断の結果を総合的に考慮することが基本であり、例えば、平成 19 年の労働安全衛生規則の改正により新たに追加された腹囲等の項目もこの総合的考慮の対象とすることが適当と考えられる。

しかし、この項目の追加によって、事業者に対して、従来と異なる責任が求められるものではない。

なお、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、医師等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必要がある。

(ロ)健康診断結果を理由とした不利益な取扱いの防止

健康診断の結果に基づく就業上の措置は、労働者の健康の確保を目的とするものであるため、事業者が、健康診断において把握した労働者の健康情報等に基づき、当該労働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはならない。

このため、以下に掲げる事業者による不利益な取扱いについては、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならない。

なお、不利益な取扱いの理由が以下に掲げる理由以外のものであったとしても、実質的に以下に掲げるものに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。

① 就業上の措置の実施に当たり、健康診断の結果に基づく必要な措置について

医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行うこと。

② 就業上の措置の実施に当たり、医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの又は労働者の実情が考慮されていないもの等の法令上求められる要件を満たさない内容の不利益な取扱いを行うこと。

③ 健康診断の結果を理由として、以下の措置を行うこと。

(a) 解雇すること。

(b) 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。

(c) 退職勧奨を行うこと。

(d) 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位

(役職)の変更を命じること。

(e) その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

その他の留意事項

イ 健康診断結果の通知

事業者は、労働者が自らの健康状態を把握し、自主的に健康管理が行えるよう、労働安全衛生法第 66 条の6の規定に基づき、健康診断を受けた労働者に対して、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。

ニ 健康情報の保護

事業者は、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成 16 年厚生労働省告示第 259 号)に基づき、健康情報の保護に留意し、その適正な取扱いを確保する必要がある。

事業者は、就業上の措置の実施に当たって、産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が就業上の措置を実施する上で必要最小限のものとなるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要があり、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報は取り扱わせてはならないものとする。

ホ 健康診断結果の記録の保存

事業者は、労働安全衛生法第 66 条の3及び第 103 条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存しなければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 44 号)に基づき適切な保存を行う必要がある。

また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者は安全管理措置等について「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照することが望ましい。

また、二次健康診断の結果については、事業者にその保存が義務付けられているものではないが、継続的に健康管理を行うことができるよう、保存することが望ましい。なお、保存に当たっては、当該労働者の同意を得ることが必要である。

・健康診断結果は、職場ごとに集計して衛生委員会に提示し、労働衛生管理上の課題の抽出や改善策の検討のために活用する。

・常時50人以上労働者を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

判定区分

・「判定区分」とは、健康診断の結果に基づき、医師が検査結果や測定値をもとに、異常の有無や経過観察・精密検査・受診の必要性などを判断する区分を指します。

判定区分

B:軽度異常

C:要再検査・生活改善

D:要精密検査・治療要医療

E:治療中

就業区分

健康診断の結果の就業区分とは:

・「就業区分」とは、定期健康診断などの結果を基に、治療の要否など示す医学的な区分とは別に、就業の可否や、就業の制限などを示す区分をいいます。

・例えば、通常通り勤務を行ってよい「通常勤務」、労働時間の短縮や時間外労働の制限、深夜業の回数の変更、勤務場所の変更などを行う「就業制限」、療養のために勤務を休む必要のある「要休業」の区分があります。

・「健康診断個人票」の「医師の意見」の欄に「通常勤務」「就業制限」(「判定保留」もあり)「要休業」のいずれかを記載する(5年間保存)

※ 当該労働者に係る就業区分及びその内容に関する医師等の判断を下記の区分(例)によって求めるものとする。

就業区分

① 「通常勤務」(通常の勤務でよいもの)

就業上の措置を講じる必要なし

② 「就業制限」(勤務に制限を加える必要のあるもの)

③ 「要休業」(勤務を休ませる必要があるもの)

・療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させないといった措置を講ずる。

・会社は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、該当する従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じたり、医師等の意見を衛生委員会等へ報告したりするなどの対応が求められます。

・事業者は医師等の意見に基づいて、就業区分に応じた就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合いを通じてその労働者の了解が得られるよう努めることが適当」とされている。

(就業上の措置は、当人にとって仕事上のやりがいや地位の低下、さらには収入の減少等の不利益を伴うことがあり、本人の納得が得られることが重要であるとしたものである)

就業区分およびその内容(留意事項) 新潟県労働衛生医学協会2025年度より変更

※ 通常勤務に但し書きをつけてもよい

※ 「通常勤務」と「就業制限」の間に、新たに「就業判定保留(未治療の場合は就業制限を検討)」の区分を追加

・通常勤務

通常の勤務でよい。

・通常勤務(要生活習慣改善)

通常の勤務でよい。生活習慣の改善に努めてください。

・通常勤務(要精密検査)

通常の勤務でよい。精密検査を受けてください。

・通常勤務(要医療)

通常の勤務でよい。医療機関を受診し、精密検査や治療を受けてください。

・通常勤務(治療中)

通常の勤務でよい。治療を継続してください。

・就業判定保留(未治療の場合は就業制限を検討)

判定を保留します。「未受診」のままですと、重大な病態を招き、業務内容によっては労災事故などの恐れもありますので、就業制限を検討する必要があります。「受診済み」であれば、就業制限は不要です。

「就業制限」とする場合

就業区分が「就業制限」の場合の措置

安衛法第 66 条の 5(健康診断実施後の措置)

就業区分が「就業制限」の場合事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

類型とは?

・就業判定には労働者の仕事を制限することが含まれるため、中立性、科学的妥当性、安全配慮、人権への配慮など高度な判断が必要とされます。

・しかし、産業医が実施する就業判定について、適用範囲や、その内容、判断基準など共通の認識が存在しているとは言えないのが現状です。

・そこで、本研究班は、現在実施されている就業判定の実態から、就業判定の類型化を行い、5つの類型があることを示しました。

類型1:仕事が持病を悪化させる恐れのある場合の就業配慮

状態:

・働き続けて病気が悪化する恐れがある

具体例:

・心不全のある労働者に対して過度な重筋作業を禁止する

・重度の高血圧未治療者に対して、深夜勤務を禁止する

・腰痛のある労働者の重筋作業を禁止する

・職場不適応によるメンタルヘルス不全者の配置転換を行う

類型2:事故・災害リスクの予防

状態:

・仕事が重大事故を引き起こす恐れがある

具体例:

・てんかんのある労働者の運転作業を禁止する

・糖尿病コントロールの不良の労働者の高所・暑熱作業を禁止する

(突然死や失神などの意識障害が併発するような疾患)

類型3:健康管理(保健指導・受診勧奨)

状態:

・夜勤や残業等で忙しく、疾患コントロールができない

具体例:

・高血圧を放置している労働者に対して、運転作業の禁止や残業禁止を適用して、受診を促す

類型4:企業・職場への注意喚起・コミュニケーション

状態:

・職場や作業環境が致命的な病気を敷き起こす恐れがある

具体例:

・過重労働が頻発する職場で、高血圧の管理が不十分な労働者に一律、月45時間以上の残業を禁止する

就業制限を考える判定値

平成29年2月「労働安全衛生法に基づく保健指導実務マニュアル」

・収縮期血圧 180mmHg以上

・拡張期血圧 110mmHg以上

・血清クレアチニン 2.0㎎/dL以上

・AST 200IU/L以上

・ALT 200IU/L以上

・空腹時血糖 200㎎/dⅬ以上

・随時血糖 300㎎/dL以上

・HbA1c 10%以上

・ヘモグロビン 男性9.0g/dL以下、女性7.0g/dL以下

就業制限の例

血圧:

・重筋作業

・高所作業

・運転業務

・夜勤の制限

血糖:

・暑熱環境での作業

・運転業務

・夜勤の制限

肝機能:

・暑熱環境での作業

・夜勤、時間外労働の制限

貧血:

・暑熱環境での作業

・高所作業

一般健康診断後の保健指導

安衛法 第六十六条の七

(保健指導等)

第六十六条の七 事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

保健指導の内容

参照:「働く人の健康」(「全国労働衛生団体連合会)

指導方針:

・就業環境(作業内容、作業量、労働時間、勤務形態)に留意し、生活習慣改善指導(栄養指導、運動指導、生活指導)を中心に指導する。

・指導単位:個別指導または集団指導

① 栄養指導

・栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量に留まらず、個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う

② 運動指導

・運動指導が必要と判断される者に対し、運動実践の指導を行う

・運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、身体活動レベル、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類および内容が安全に楽しく効果的に実践できるものであるよう配慮する。

③ 生活指導

・勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するために、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導および教育を職場生活を通して行う。

保健指導区分

・区分に明確な指針はない

例)

① 無所見

・明らかな所見が認められないもの

② 有所見観察不要

・基準値を外れる項目または画像診断等での所見が認められるが、病的な意味はないもの

③ 要観察

・現時点では治療の必要はないが、生活習慣の改善や定期的な検査の必要があるのも

・今後の健康維持には生活習慣の改善や経過観察が必要である

・具体的な保健指導を実施し、その後の改善経過を確認する

④ 要管理

・健康診断の結果だけでは治療の要不要の判定はできないが、医師による管理が必要なもの

・生活習慣の改善により改善が認められない場合に治療が必要になる

・医師の管理のもと保健指導や栄養指導を実施し、その後の改善効果を確認し、必要に応じて治療を開始する

⑤ 要治療

・健康診断の結果から、明らかに治療が必要な異常が認められるもの

・速やかに治療が開始されるように指導を行い、また必要な場合には医療機関の紹介を行う。

・さらに確実な治療が実行されているか、確認する

⑥ 治療中

・健康診断と関連する異常について治療を受けているもの

衛生委員会等への医師等の意見の報告等

「指針」2の(4)のロ

衛生委員会等において労働者の健康障害の防止対策及び健康の保持増進対策について調査審議を行い、又は労働時間等設定改善委員会において労働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改善について調査審議を行うに当たっては、労働者の健康の状況を把握した上で調査審議を行うことが、より適切な措置の決定等に有効であると考えられることから、事業者は、衛生委員会等の設置義務のある事業場又は労働時間等設定改善委員会を設置している事業場においては、必要に応じ、健康診断の結果に係る医師等の意見をこれらの委員会に報告することが適当である。

なお、この報告に当たっては、労働者のプライバシーに配慮し、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を適宜集約し、又は加工する等の措置を講ずる必要がある。

また、事業者は、就業上の措置のうち、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業方法の改善その他の適切な措置を決定する場合には、衛生委員会等の設置義務のある事業場においては、必要に応じ、衛生委員会等を開催して調査審議することが適当である。

健康診断結果(個人票)の保存期間

健康診断の結果(健康診断個人票)を保存すべき期間

・法令では5年間保存するべきこととなっている。

・健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。5年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。

一般定期健康診断と特殊健康診断の結果の記録の保存期間の違い

・法令では、特殊健康診断の記録の法定の保存期間

じん肺:7年

電離放射線:原則として30年

発がん性のある特定化学物質:30年

石綿:業務から離れた後40年

・これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで(死亡が確認できない場合は100年程度)保存するべきと考える。

「当該事業場に派遣されている労働者」「短時間労働者(パート・アルバイト)」「休業中の労働者(育児休業、療養等)」の一般定期健康診断

当該事業場に派遣されている労働者

・一般の定期健康診断については派遣元に義務がある。

・特殊健康診断については派遣先に義務がある。

短時間労働者(パート・アルバイト)

・一般の定期健康診断は「常時使用する労働者」に対して行う必要がある。

・次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であれば実施しなければならない。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者、1年(一定の有害業務に従事する者は者にあっては6月。以下同じ。)以上の契約期間である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者又は現に1年以上引き続き使用されている者であること。

② 1週間の労働時間数が、その事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。なお、これに該当しなくても、上記の①の要件に該当しその割合がおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましい。

休業中の労働者(育児休業、療養等)

休業中の労働者については、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。ただし、休業修了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならない。

健康診断の受診率向上に向けた対策

例年の受診率が 95 %前後であって未受診者がほぼ固定されている状態

健康診断の受診率が95%前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。

事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められると評価される。

未受診者がほぼ固定されている状態

原因

・業務が忙しくて健康診断を受ける余裕がない、出張が多くて健康診断とスケジュールが合わない、変則勤務で健康診断を受けようとすると睡眠時間が取れなくなるなど、会社(仕事)の事情で受診することができない。

・健康診断を受けることについての理解が低く、本人が健康診断を受けようとしない。

・長期休職中の者が健康診断を受けない、生活習慣病の関連の持病で病院へ通っており健康診断の必要がないと考えている、他の病院の健康診断を受けてその結果を提出しないなど。

対策

受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。

受診率を向上するための対策

定期健康診断を受診しなかった理由別労働者割合(平成24年:労働者健康状況調査)

・会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。

・就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。

・健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。

・安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。

・受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させる。

コメント