局所排気装置

局所排気装置の種類:

・大きく「囲い式」「外付け式」「レシーバー式」に分けられる

・ダクトの断面積が小さくなれば壁に接する割合が大きくなるので、圧力損失は大きくなる。

・一方、ダクトの断面積を大きくすると、圧力損失は小さくなるが、搬送速度も小さくなる。

・ダクトは、曲がり部分をできるだけ少なくするように配管する

・主ダクトと枝ダクトの合流角度は45°を超えないようにする

有機溶剤作業における局所排気装置の選択法

有機溶剤作業における局所排気装置の選択法:

・有機溶剤作業における局所排気装置の選択は、「発散源の形状・規模」「作業方法」「環境条件」「保護したい有害物質の特徴(揮発性・比重等)」を考慮し、最も高い捕集効率と作業安全性が得られる型式を選ぶことが基本となる。

・密閉しやすい場合や発生源が小さい場合は囲い式、発生源が大きい場合や作業性を優先する場合は外付け式やプッシュプル型など、現場状況によって最適解が異なります。

局所排気装置の分類

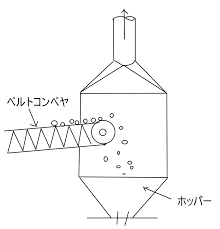

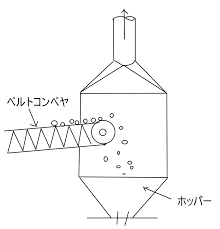

1) 囲い式フード

・発散源を覆うようにして取り付けられているフード。囲うことで開口部に吸い込み気流を与え、有害物質の飛散を防止する。

・囲い式フードのメリットは、小さい制御風速で有害物質の吸引と飛散防止効果が期待できる。外部からの気流の影響を受けにくいため、排風量が限られるケースに適している。

・囲い式フードのうちのドラフトチェンバー型、カバー型及び建築ブース型では、カバー型が最も排気効果が高い(カバー型は発散源がフードにほぼ完全に囲い込まれていて、隙間程度の開口部しかないため排気効果が高くなる)。

・有害物質のばく露も減らすことが可能です。

・一方、フード内は高濃度の有害な排気で満たされています。有害物質にさらされる危険があるため、中に立ち入るのはもちろん、顔を近づけることも避けなくてはいけません。十分な広さを確保し、できる限り開口部を減らす対策も求められます。

カバー型

・カバー型は発散源がフードにほぼ完全に囲い込まれていて、隙間程度の開口部しかない

・そのため最も排気効果が高い

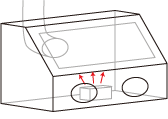

グローブボックス型

・中に両手を差し込んで作業するための箱で、前面上部がガラス張りで中が見え、前面下部に手を差し込む孔が空いている。

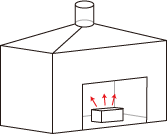

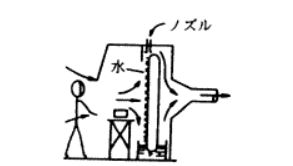

ドラフトチェンバー型

・実験室内で発生する有害ガス・蒸気・臭気や粉塵を、室内に分散しないように発生源で捕捉する囲い式の実験室用局所排気装置

・ブース型(囲い式フードの開口面が大きいもの)の一種。

・発散源はフードに囲い込まれているが、作業の都合上、囲いの1面が開口している。

建築ブース型

・作業者がフードの中に入って作業することができるため、塗装業務などに用いられる。

・発散源はフードに囲い込まれているが、作業の都合上、囲いの1面が開口している。

・ドラフトチャンバ型より作業面が開いている

2) 外付け式フード

・開口部外にある有害物質の発生源に吸い込み気流を生み出し、周辺の空気と一緒に吸引するフードです。

・吸引方向によって「下方吸引型」「側方吸引型」「上方吸引型」の3タイプに分けられます。

・「上方吸引型」は、熱などによる上昇気流がある場合には効果的である。しかし、有機溶剤などの蒸気や粉じんは空気より重いので、上昇気流がなければ上方へ有害物を吸い上げなければならず、フードの吸い込み量を大きくする必要がある。一般には、上方吸引型より下方吸引型の方が有効である。

・外付け式フードを設置する場合、有害物質周辺の空気も吸い込まなくてはいけないため、囲い式フードに比べて大きな吸引風量・排風量が求められます。

・風量が小さい場合、有害物質がしっかりと吸引されず、排気装置が十分な性能を出せなくなる可能性があります。

・作業員は有害物質の発生源とフード間に立ち入らないよう注意が必要です。フード間は高濃度の有害物質が存在しているため、暴露してしまう可能性があります。立ち入らなくて済むよう、しっかり安全対策を取りましょう。

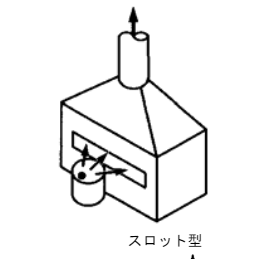

スロット型フード

・発散源(作業位置)の外側にスロット型(自動販売機などの、硬貨を入れる細長いあな)のフードを取り付けた外付け式のフード

ルーバー

発散源の傍らに設けた、すだれ又はよろい戸状の開口を有するもの。

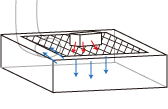

下方吸引フード(グリッド型)

3)レシーバー式

・上昇気流や回転気流に乗って飛散する有害物質を捕捉するもの(有害物質の方からフードに飛び込んでくる形式)

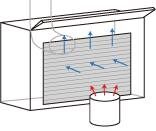

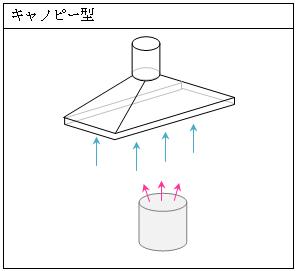

① キャノピー型フード

・発散源の上方に天蓋のように吊るされたフード。

・発生源からの熱による上昇気流を利用して捕捉するもので、レシーバー式フードに分類される。

※キャノピー:傘や蓋状になった天盤のこと

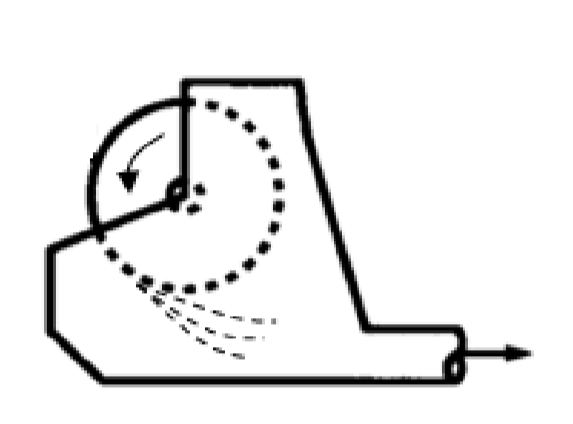

② グラインダー型

・発散源から飛散速度を利用したもの。

制御風速

局所排気装置の「制御風速」とは:

・局所排気装置の「制御風速」とは、有害物の飛散を防ぐために必要な最小風速のこと。

・囲い式やブース式のフードではフードの開口面における最小風速をいう。

・一方、外付け式やレシーバ式フードでは有害物を吸引しようとする範囲でフードの開口面から最も離れた作業位置の風速で、具体的には、有害物質を吸引しようとする飛散限界(捕捉点)における風速をいう。

フードの型式による制御風速:

囲い式フード:0.4m/s

側方吸引型:0.5m/s

下方吸引型:0.5m/s

上方吸引型:1.0m/s

測定方法

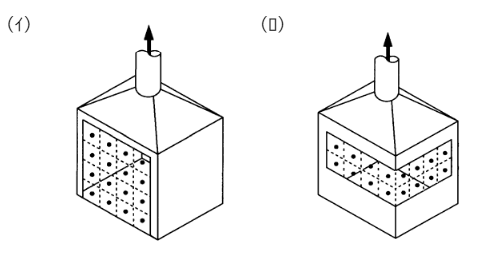

囲い式フード

囲い式フードについては、原則としてフードの開口部を一辺が 0.5m 以下となる面積の等しい 16 か所以上の面となるように区切り、それぞれの中心点の風速を計測する

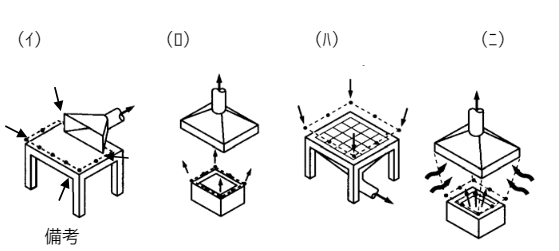

外付け式フード又はレシーバ式フード(キャノピー型のものに限る)

・印を結んだ線は、フードの開口面から最も離れた作業位置の外周であって、煙の流れ方を調べる

位置を表す。

局所排気装置の稼働状態を確認する方法

局所排気装置の稼働状態を確認する方法:

・局所排気装置の稼働状態を確認する基本的な方法は、「制御風速の測定」と「スモークテスターによる気流の確認」です。装置が法定の制御風速を保っているか、吸引口やダクト、ファンが正常に作動しているかを定期的に確認します。

・「制御風速の測定」は、熱線風速計やピトー管を使い、フードの開口面で法定測定点を計測します。最小値が制御風速基準を満たしているかを確認します。フード形状や作業内容ごとに必要な制御風速が違うため、該当規則・仕様書を必ず確認する。

・「スモークテスターによる目視確認」は、スモークテスターで煙を吸引口やフードに流し、煙が確実に吸い込まれているか観察します。吸引漏れや、ダクトからの気流漏れがないかも同時に確認できます。

・排気風量・異音・振動の定性チェック:

ファン、ダクト、フードの外観を目視点検し、異音や過度の振動、目詰まり、摩耗、腐食などがないか確認します。フィルターやダクトの詰まりも稼働不良の原因となるため、併せて点検します。

抑制濃度

局所排気装置の抑制濃度とは:

・抑制濃度とは、局所排気装置の性能を表す値として、発散源の周囲の化学物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者の吸い込む空気での濃度を安全な範囲に保つように定めた濃度です。

・発生源の周りの化学物質濃度が抑制濃度以下なら、作業者位置での濃度はもっと低くなり、健康障害を起こす濃度にはならないというものです。

・抑制濃度は、作業者の呼吸域(顔の周囲)での濃度を基準に評価する。

・抑制濃度が定められているのは、 特定化学物質の一部と石綿、鉛等です。

・具体的には、局所排気装置のフードの外側や開放面から一定距離(0.5~1m)離れた所定の位置で対象有害物の濃度測定を行い、有害物濃度が抑制濃度以下である必要があります。

抑制濃度の測定方法

・抑制濃度は、局所排気装置の設置時に測定します。抑制濃度の測定を行う際に、同時に局所排気装置の風速も測定します。

・測定を行う対象物質の発生源付近と、そこから所定の距離(0.5m~1m)離れた位置で測定を行います。その際、10分間対象物質を採取し、分析を行います。

・抑制濃度の結果に問題がなければ、局所排気装置の定期点検の際に風速を測定し、その結果で風速に変化がなければ、2回目以降は抑制濃度を測定する必要はありません。

コメント